2021.12.12 (日)

第7回の続き

場所:ROOM302(3331 Arts Chiyoda)

後編:つくりたいものをときほぐす

前週に引き続き、ROOM302に集合した一同。

メンバー・ナビゲーターのやりたいと思っていることを聞き、それぞれの視点から想像されたそのひとの世界やキーワードを送り合うこの時間。

この日は水野、山田、波多野、和田の4名が話し手となり、5時間にわたる対話の時間を過ごした。

==========

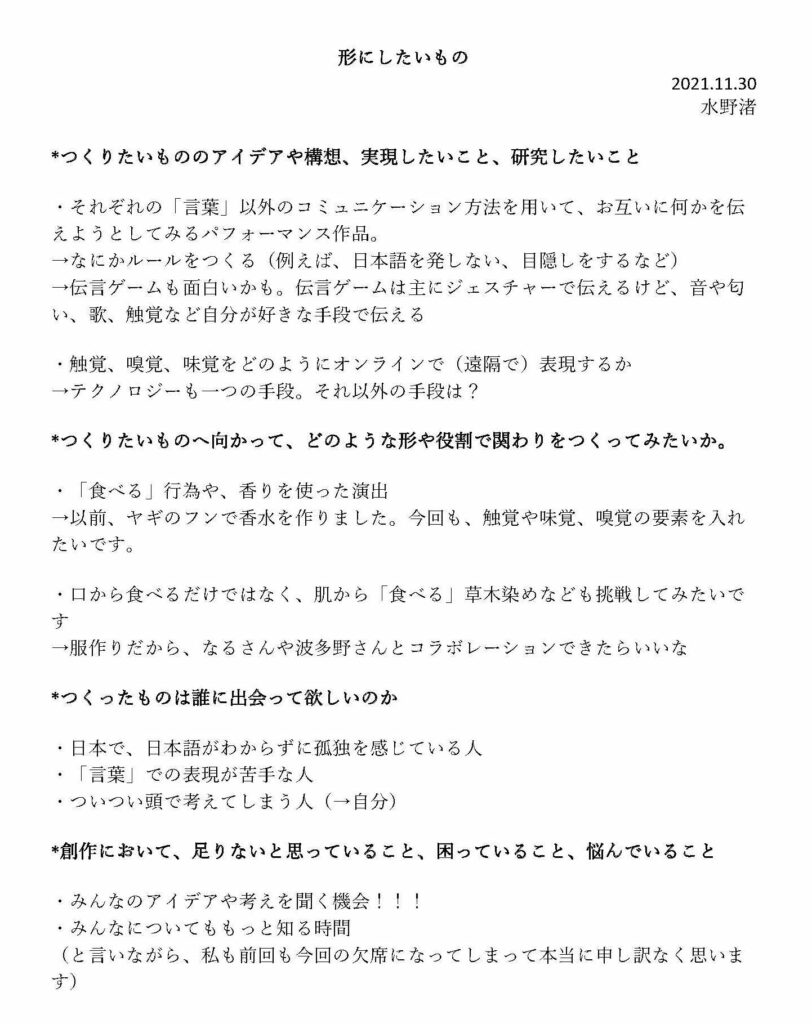

■水野渚/「食べる・自我を溶かしていく・儀式」

一貫して「食」に関心を寄せて創作活動を行っているメンバーの水野。

「身ぐるみをはがされたら、からだしか残らないじゃないですか。食べる行為は直結するものと思ってて、からだと思考に。そこが一番興味があるところかもしれないです」

と、水野。その関心は、現時点では食べるという行為の全体に向いているという。

「排泄されるところまで。外のものがどこから自分になるのかとか。自分という管を通って物質を変化させてまた地球に戻すところもおもしろいなと」

また、コロナ禍前は食べるWSなどをやっていたが、ひとは肌からもいろいろと吸収する点に着目して、最近は草木染など「肌で食べる」ことにも関心があるという。

(水野渚)

(水野の構想メモ)

「これは誰に向けて?」と、ナビゲーターの岡村が尋ねると、

「あまり明確なものはまだないんですけど、触覚をことばにしたときに切られてしまう部分を感じてもらいたいというか、ことばで考えがちなひとに体験してほしいかな」

と答える。

水野は続ける。

「自我みたいなものが自分のなかにあって、でも食べる行為は自我を溶かす行為、それは外から違うものを取り入れるから。半分怖さもあるんですけど、自我が溶けていくというそのことに興味があって。自分が自我を溶かしたい気持ちがあるからかなって気がします」

具体的には、パフォーマンス作品をやりたいと考えているという。

「できればつくり手と観客をわけたくない」

「ふらっと来て一緒に食べてたらそれが実は作品だったみたいな展開のほうがいいのかな」

など、現時点の感覚を探る水野。

◆ 聞き手との対話 ◆

「机をともにするのは重要ですか?」とナビゲーターの和田が尋ねた。

食とどのような環境やプロセスで出会ってほしいのか。屋台、鍋、コース料理、箸やフォークの並べ方、食べ方のわからない料理・・・。

それを受けて「コース料理も一種の儀式ですよね。別の話ですけど最近、儀式にも興味があって」と水野。バリ島の日常生活のなかに儀式が習慣として取り入れられている様子が好きだといい、「ある意味演出をしていて、“自我の複数形”かもしれないですけど、違うものになれる、違う世界にいけるのがいいなという思いがあって。そういう場をつくれたらという気持ちもあります」と述べると、

「いまの話って、自我が変化する話と近い話なのかなと思った」と和田はコメントした。

「水野さんのなかで忘れられないごはん体験ってありますか?」

と、和田はさらに尋ねる。

水野は「実家の味噌汁が少し変わっていて」という話をする。

「家庭料理って一番ローカルな食べ物。それでみんな育ってきていて、からだも思考も育っているから、そこと記憶やからだがリンクせざるを得ないというのを感じています」

それを聞いた和田はさまざまな国のひとと“カルチャーマトン”(それぞれの国の食材を餃子で包む)を試した経験をシェア。

「餃子で包むとか切って混ぜるとか、メディアの豊かさがあると思って。何をつくるかによってもいろんな広がり方がありそう」

それに対して水野は、「餃子は見た目から中身がわからないのもおもしろいですね」と応答していた。

–

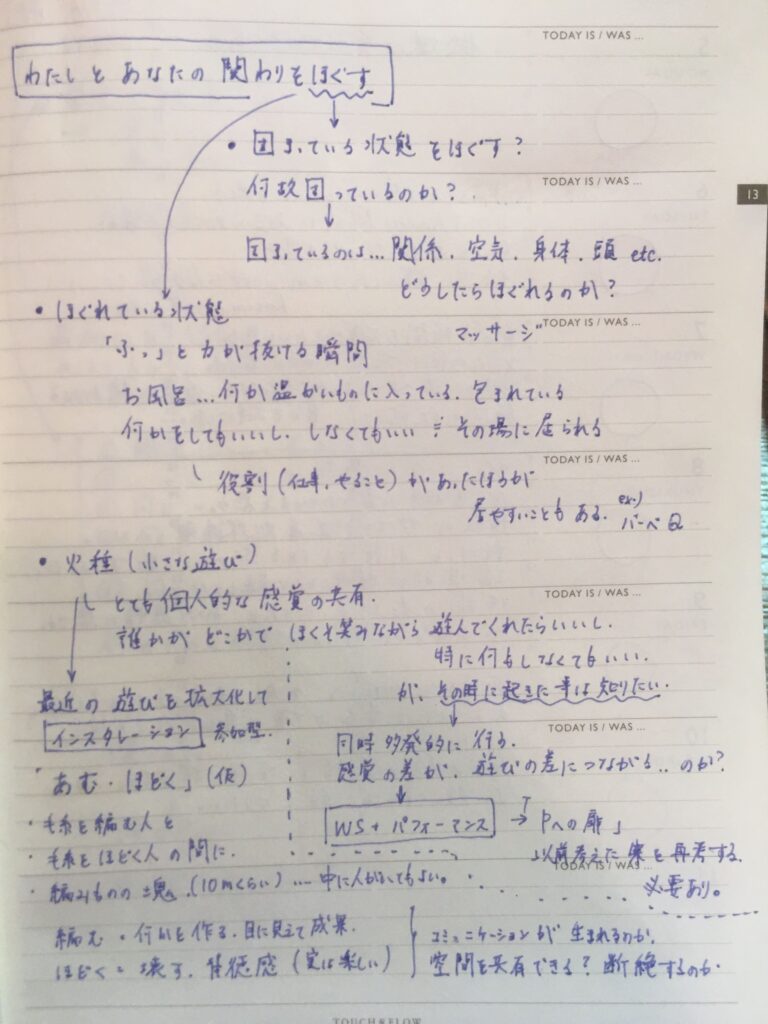

■山田裕子/「“ほどく”を介してひとと関わりたい」

舞台俳優として活動しているメンバーの山田。

山田は、「ほぐすってなんだろう?」と問うことから始め、それは「ぎゅっとなっているものをゆるめていく、分解していく」ことだとした上で、ひととひとの関係でほぐれていない状態、ほぐれた状態について考えたという。例えば、知らないひとがたくさん集まっているBBQ。

「何か役割があったほうがその場にいやすいということもある、そういう空間にできたら」といい、具体的なアイディアの話に。

(山田裕子)

(山田のアイディアメモ)

山田は去年のスタディ1にも参加しており、そのときにつくった「遊びの火種」(ささやかな遊びが書かれた紙片)が現在100個を超えているので、「その続きをやってもいいかな」と思いつつ、「これは結局ひとり遊びなので、誰かとなにかをやることじゃない」という。

「冬になると編み物をやるんですけど。何を編むってわけじゃないんです。ただひたすら編み続ける」

と、山田はマフラー状の編み物を取り出す。

そしてそれを、おもむろにほどく。

「えー!」と声が漏れる一同。

「だいたい一冬で5mくらいになるんですけど、そうなったらほどいていくんですね。一気にいく場合もあれば、じっくりほどくときもあるんですけど。それをひととやったらおもしろいかなと思って。編んでるひととほどくひとがいて。お互い何かしているときだけ話すとか。あるいは、これまでやってきたことを活かすなら、ほどくスピードに合わせて動いたり、物語を語ったりするのもおもしろいかな」

と、山田はアイディアを説明した。

◆ 聞き手との対話 ◆

「編んできた時間がほどかれるというか。編む時間とほどく時間のスピードが違うからズレが生まれて、お客さんの時間感覚も入ると、いろんな時間やスピードがひとつの空間に集まる場面をイメージしました」

と、水野が感想を述べると、話は「時間」をめぐるものに。

「よく見ると汚いところがあるんです。見返すと、あのときこれがあったから汚したなとか。他のひとの痕跡も残るとおもしろい」というように、編み物には山田の費やした時間の痕跡が残っている。

だからこそ、自身もたまにかぎ編みをするという岡村は「いつかのわたしの頑張りが・・・と思うと悲しい」という。

だが、山田も「他人のものだったらほどきたくない」といい、それは「いいよ、と言われても躊躇がある」と話した。

そもそも、どうしてほどくのが好きなのか。

「ひとつは邪魔になったから。また別のものに生まれ変わるかなと思って丸い状態に戻す」

という。その感覚はレゴブロックにも少し似ていて、あくまで再生させて循環していく行為だという。

聞き手からは、ポツポツと「編む・ほどく」を通して他者と関わるアイディアが。

「“火種”のようなインストラクションが糸に編み込まれていて、それをやってもらう」

「両側から編んでいく」

「服として着ていて、ほどかれるひとと編まれるひとがいる」

「長い椅子に座ってみんなで首に巻き、ほどくと編むをリレーしていく」

など。

「“編む”は肯定されるのに、“ほどく”には消失とか切なさとかもったいなさとか。ほどくも創造かもしれないのに、ちょっと違うのはなんなんだろう」

と、和田は話す。

それを受けて、スタディマネージャーの嘉原は「実体の輪郭がおぼろげになると、やっぱりひとは不安や寂しさを感じてしまうのでは」とコメント。

「ほどいてもらうなら安心してほどいてもらいたいですね」

と山田。

実際にメンバーもほどく感触を味わってみたところで、休憩。

–

■波多野彩姫/「わたしの皮膚に寄り添ってくれるものをつくってもらいたい」

大学で服飾を学んでいるメンバーの波多野。

普段は「男性」という存在を軸に、「このひと」と決めたひとと関わりながら創作をしており、

「愛しい存在が介入するクリエーションだと、つくったあとの愛おしさが違う」という。

その上で、最近皮膚について考えていて、

「いまは誰かではなく自分に向けてつくりたい。わたしの一番の味方でいてくれる(自分の)皮膚に寄り添ってくれるものをわたしがほしい」

また「それはわたしの好きなマテリアルだけでなく、お母さんがくれるものみたいな感じかもしれない」と創作のイメージを説明した。

(写真左:波多野彩姫)

話を聞いて、嘉原が「皮膚に寄り添うもの、自分にはない感覚だとしたら誰かと出会う過程が必要なはず。そのつくるプロセスはどういうイメージなんだろう?」と尋ねると、

「自分にとって気が楽な存在が、安心できる環境でわたしに向けてつくったものがほしい」と答えた。

このパーソナルなやりとりを、経験していないひとにどうひらいていくのかはまだ浮かんでいないという。

◆ 聞き手との対話 ◆

波多野の世界を紐解くように、木村が質問を重ねていく。

木村「つくってもらうことと、皮膚に寄り添うものをもらうこと、強いていうならどちらが起点に近い?」

波多野「皮膚に寄り添うほうが高いです。指輪みたいに小さいものでもよくて、後々もいつでも味方になってくれるものがほしい」

木村「だからさっきお母さんの話が出てたんですね。自分はこの服を選ばないけど、お母さんが選んだ服も居心地が悪くない」

波多野「(手元の手袋を見せて)この手袋もお父さんからもらったもので。ここから指が出るの、なんで?って。出てなくてもいいじゃん、服に合わせるの大変だなと思ったけど、でも憎めないやつだなって。つけたくなっちゃうなって」

木村「プレゼントされたものに、ちょっと微妙なんだけどありがとう、といえるような関係性かどうかが重要なのかな。贈与に対してプレッシャーにならない関係、そういうのが想像されました」

重ねて嘉原も尋ねる。

「自分がつくるんじゃなくて相手に委ねるとき、予想できないことが起こり得るから。波多野さんの場合どういうコミュケーションが起こり得ると想像している?」

「安心できるひとだったら、相手との距離があるわけじゃないから、やりとりを往復するかもしれないです」と、波多野。

発表で取り組みたいこととしては、

「実体があるものがよくて。空間もやってみたい。でも、つくってもらったものを違うひとに触られるのは嫌かもなぁ」

と話す波多野。

それを受けて嘉原は、

「つくられた実物は見せないけど、その体験を共有する方法もあると思う。触られてウッと感じるなら、そこは自分の気持ちを大事にするのもありだと思う」

そして、

「親密なやりとりをひらくということを頭のかたすみで意識しておくと、体験のつくり方が変わると思うんです。そこは意識して、チャレンジしてみてもらえるといいと思いました」

とアドバイスをした。

–

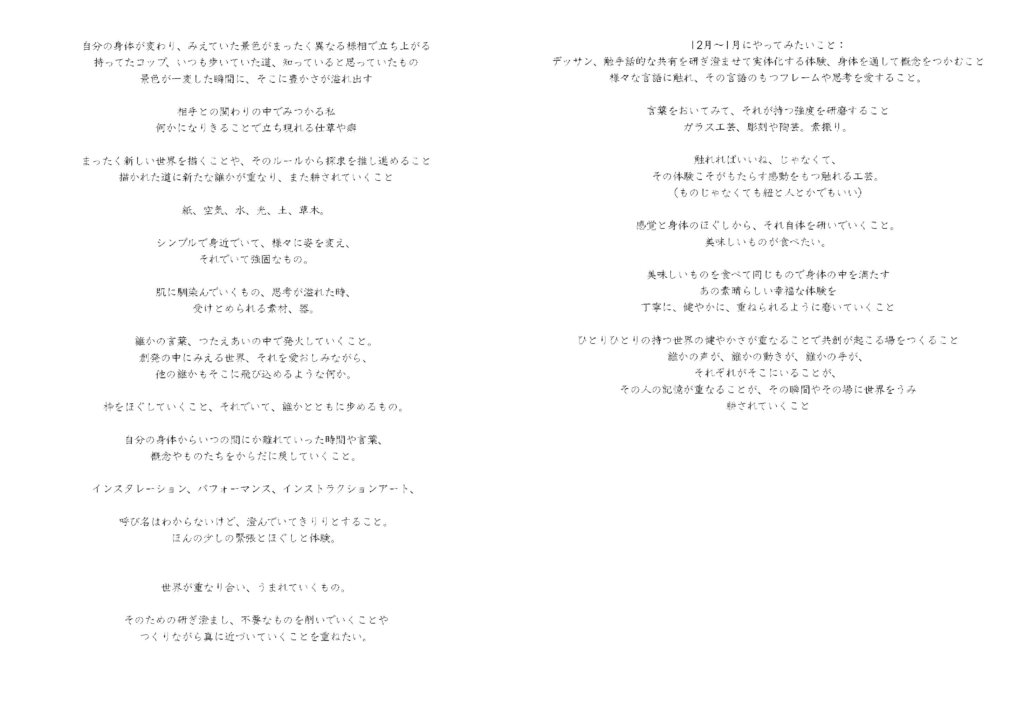

■和田夏実/「その先にある豊かさに触れていく修練のありかた」

「ホワイトキューブみたいな空間にぽんと置いて体験してもらって、というのが若干しっくりきていなくて」

ナビゲーターの和田は自身のWEBサイトを映し、活動の歩みを振り返りながらいまの関心について話した。

「2017年にICCでやった『むすんでひらいて』という展示で、“暗黙知のクレオール化”というのを模索し始めていて。制作自体は楽しくてよかったんですけど、“手話だ”と思ったときに終わっちゃうひとが多くて。映像のふたりの手話は、読み取ろうとすれば情景が立ち上がるように設計したつもりなんだけど、手が動いているだけだとわからない世界だと思われてしまう“距離”があって。そのことについてずっと考えていて」

(写真一番右:和田夏実)

「その後につくったSHAPE IT!やLINCAGE、なるちゃんとつくったQuoliaとかのほうが見たい景色に近い感覚があって。そのひとが主体になるような環境設計に引っ張り込みたいというか。いつもこうだと思っていたことや関係が、そのメディアの方法や参加の仕方だとまた違ったそのひとに見えてくるみたいなこと、そういうかたちで異なるからだのひと同士が同じルールのなかでともに遊んでいる景色というのが、見たい景色としてあって」

「今回スタディを通してみなさんと触れてみたかったことに、南雲さんや藤本くんや田畑くんと一緒に、そのからだに飛び込んで遊ぶということだったり、その世界を知るというより、入るとか受け取るみたいなこと、つまりほかの世界があってそこに手をのばすとかではなく、その世界が自ずからみんなのなかにもあることを発掘していく作業というか。逆にいうと、その世界のなかで自ずから探求していたり文化として形成しているひとたちの豊かさに触れたときに、さらにまだ先にあるということにも気づく、ということだったりするのかなと思っていたりします」

「いままでつくってきたSHAPE IT!やLINCAGEは、一時的にほぐすにはいいけれど上達・習熟・鍛錬みたいなところにはあまりいかないというか。どうしても鍛錬させたいわけではないけど、変わって見えた景色が異なるすがたで立ち上がったとき、知ってたものが一変した瞬間に豊かさが出てくると思うんですけど、そこをもっと探求したいと思ったときに見えてくる景色があると思っていて。そこがあったことになったら、そこにまた新しい道がひらけていくというか」

その景色のイメージに『もののけ姫』のシシ神様の、命を生み出す一歩があるという。

「誰かが自分のなかの大事なものをもって一歩を踏み出したときに、その道がひらき始めて、開拓されて広がっていくということじゃないか。いろいろなシシ神様が一歩を踏み出していくと、そこには豊かな森ができていく。そういう様相が本当に豊かということなんじゃないかと考えることがあって」

「枠をほぐしていきながらも誰かとともに歩めるものであったりとか、遊んでいて楽しくなる瞬間の健やかさや喜びは大事にしたい。一方で、見たり参加したりしたいひとの気持ちを置いていかないようにしつつ、キリリとはしていたいというか。そういう研ぎ澄ましや、削っていくということをやっていきたいと思っています。12月や1月はデッサン的なことというか、この修練のありかたを模索してみたいと思っていて。そこから、その強度を研磨していくというのをやってみたいなと思っています」

「例えば展示でも公園遊具でも、そのひとの身体感覚、こちら側(「わたし」やわたしのからだ)の話をもっと丁寧にしたい。鑑賞者という言い方ではなく、そのひとたちのからだに起こることみたいなことを、ワークショップということでもなく、あらたな名前をつけたい」

(和田のステートメント)

そして、このスタディ全体の記録をつくりたいと考えていると話した。

「創作のかたわらで、みなさんの感覚をひらいていくためのものをつくりたい。もしかしたらそれはみんなの作品に翻訳をつけることかもしれないし、からだを通して翻訳を考えていくことかもしれない」

==========

発表予定日まで残り2ヶ月。

その過程ではこれまでのゲストを招く機会もつくりたいという。

いよいよ、無我夢中でつくる時間へ。

写真:木村和博(1〜4枚目)、阿部健一(5〜12枚目)

※本人作成のメモを除く

text=阿部健一