2022.2.11 (金・祝) 〜 2.13 (日)

展覧会

場所:BaBaBa

『happening.』出会い・創発のための場をひらく

『happening.|東京プロジェクトスタディ1「わたしの、あなたの、関わりをほぐす』展覧会は、2月11日(金・祝)〜13日(日)の3日間、高田馬場のBaBaBaにて開催された。幹線道路から少し入った斜面地の際に立地する、大きなガラスの扉が印象的な空間だ。並びには事業所やビルが多いが、近くに小学校があることもあり、その前はさまざまなひとの生活動線になっている。会期中も犬の散歩をするひとや親子連れ、新聞配達のバイクなどが日々行きかっていた。

なかには墨で染められた薄手の不織布が折り重なって吊られている。奥に行くほど染めと明かりが深まっていく空間構成で、これはナビゲーターの岡村が中心となって仕上げた。

そんな空間に、メンバーの用意したさまざまな仕掛けが配置されている。キャプションやインストラクションが設置されているものの、作家名やタイトルはない。だが、多くの場合そこにはメンバー自身がいる。来場者は会場をめぐるなかで彼らに出会い、用意されたものを介しつつ、それぞれの問いかけ・投げかけを味わう。

この記録では展覧会『happening.』でメンバーがかたちにしたものを、2月13日に記録者が行ったミニインタビューで語られたことを交えつつ、展示空間の手前から順番に紹介していく。

(名前の後ろのタイトルは、スタディメンバー内でのみ共有されていたもの)

★つくりたいものを語った第7回スタディとクリエーション期間の記録はこちら

第7回、第7回の続き、クリエーション

====================

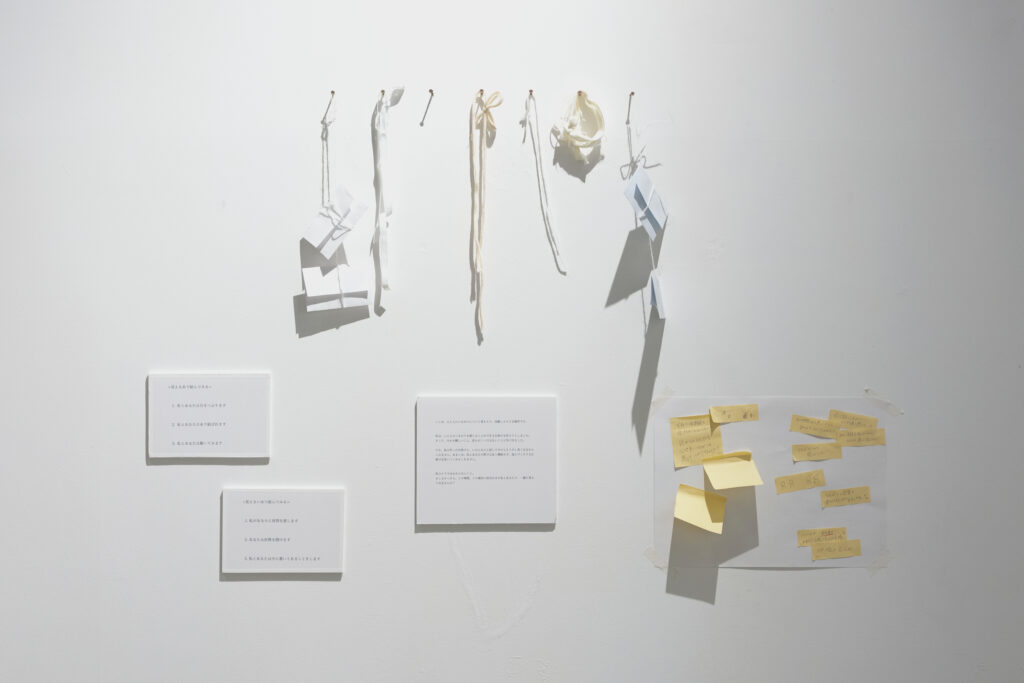

■柳原実和|いと-ito-

会場に入ってすぐ左手の壁面に、さまざまな白い糸と小さな封筒がかけられている。ふと立ち止まる来場者に、白い服を着た柳原は声をかける。

「ここでは“つながり”について考えてほしい。そのために見える糸と見えない糸を用意しました」

複数人で来場した場合は同伴者と、そうでない場合は柳原自身と、短いワークを行う。

「見える糸」では、細く白い糸でつながれた腕輪をふたりで身につけ、目をつむり、そのまま数歩歩いてみる。

「見えない糸」では、封筒のなかに入れられた手紙に書かれていること(相手の目をじっと見つめ、そのまま一歩下がる、など)を実践する。

「どうでしたか?」と、体験したひとに柳原は声をかける。そして、ワークで感じたことやそのひとの考える「つながり」について深く話を聞いていく。さらに壁には白い紙が貼られていて、感じたことや考えたことが書き留められていく。

◆

「やろうと思ったのは、この一瞬でもいいからつなぐということ。それと、感覚をほぐす、そのひと自身をほぐすみたいなこと。最初に立ち寄ってくれるひとが多いので」

と、柳原はいう。身体的な部分に興味があり、ことば以外でのつながりを考えた結果こういう装置になったそうだ。

「(クリエーション期間は)自分が何をしたいかわからなくて、苦しんでて。だけど、(スタディマネージャーの嘉原)妙さんとお話していて、“展覧会にいったとき、そこにいるひとと話したいんですよね”という話が自分のなかからぽっと出てきたことがあって。だったら、ここでほかのひとも話せるような空気をつくるというか、そういうことがテーマになりました。糸でできた一瞬のつながりも大事だけど、その先につなげるにはその後のおしゃべりが大事だなって」

「(この仕掛けは)自分にとっては“あったらいいな”と思って考えたんですけど、みんながそれをいいなと思っているかというとそうじゃないなと思って。だから来てくれたひとと話して、全部吸収していけたらいいなって。最初は対話が大事とは正直思ってなかったんです。でも話しているうちに“自分はこれをしたかったんだ”とようやくわかった感じです」

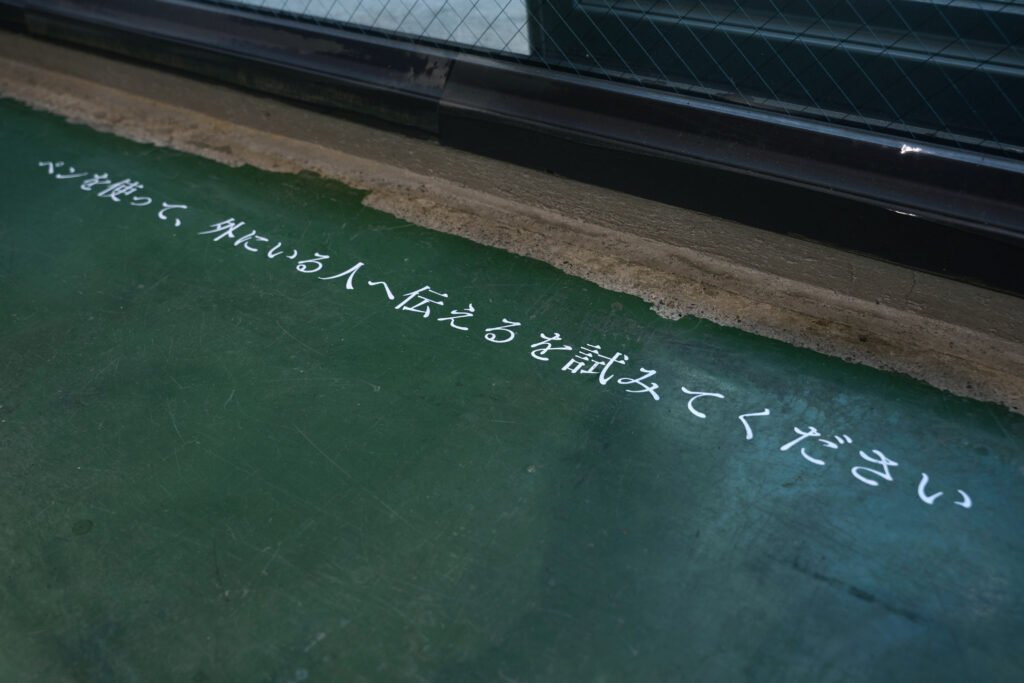

■田中有加莉|わたしとあなたは むかいあって たがいをみている

ここには「反転」をテーマにしたさまざまな仕掛けが用意されている。

ガラス壁の足元には「ペンを使って、外にいる人へ伝えるを試みてください」と書かれていて、マーカーをつかって自由に「反転文字」にトライできる。また、ひとりサイズの簡易ベッドの上には透明なボードに印刷された地図が吊られ、足元には「仰向けになって地図を見てください」というインストラクション。ベッドに横になることで、地面に埋まったかのような視点で地図を眺めることができる。

そして壁面には、田中が収集したさまざまな反転を写した写真。ミラーや水面、樹木と影、顔ハメパネル、天球儀など、逆さまや裏表を感じさせるものが貼られている。

田中は来場者にそれらをひとつずつ説明し、体験したひとが感じたことや想起したことを聞き取っている。

田中は、南雲麻衣さんをゲストに招いた第2回-1のスタディで、自分の名前を宙に描いて向こうから見ている相手に伝えるワークを行ったときに「反転」への関心が芽生えたという。

第7回のスタディで話した「フラットな関係でつくりたい」というアイディアが、後述する共創チームの主題になっていったこともあり、この「反転」をテーマに制作に取り組んだ。

「向かい合い、視覚的にコミュニケーションをとるためには、相手側から見える面や、文字の反転・流れる方向などに留意しなければなりません。

本作は、手を動かしたり、角度を変えて見たりして、対面時にどのような現象が起こるのか/在るのかを体感しながら、その面白さや不思議さをわかち合うための場として制作しました。」

(田中のキャプションより)

◆

「作品と来場された方が出会うことで、我々だけでは考えつかなかった展開、解釈が生まれていったらいいなと思っていました」

と、田中は話す。

「はじめから終わりまで、積極的にひとに聞く、ということを心がけていました。特に、展示のしつらえをどうするか、どう見せるかの部分については、自分が思い描いていたプランからは随分と離れたところで着地しました。これは、和田さん岡村さんをはじめ(もちろん阿部さんも!)とするスタディメンバーのたくさんの助言のおかげです」

「寝転がって見る地図は、二瓶さんからSlackで感想をいただいてから、“地図”というツールの多面性・奥深さのようなものに気づけて、価値が見出された気がします」

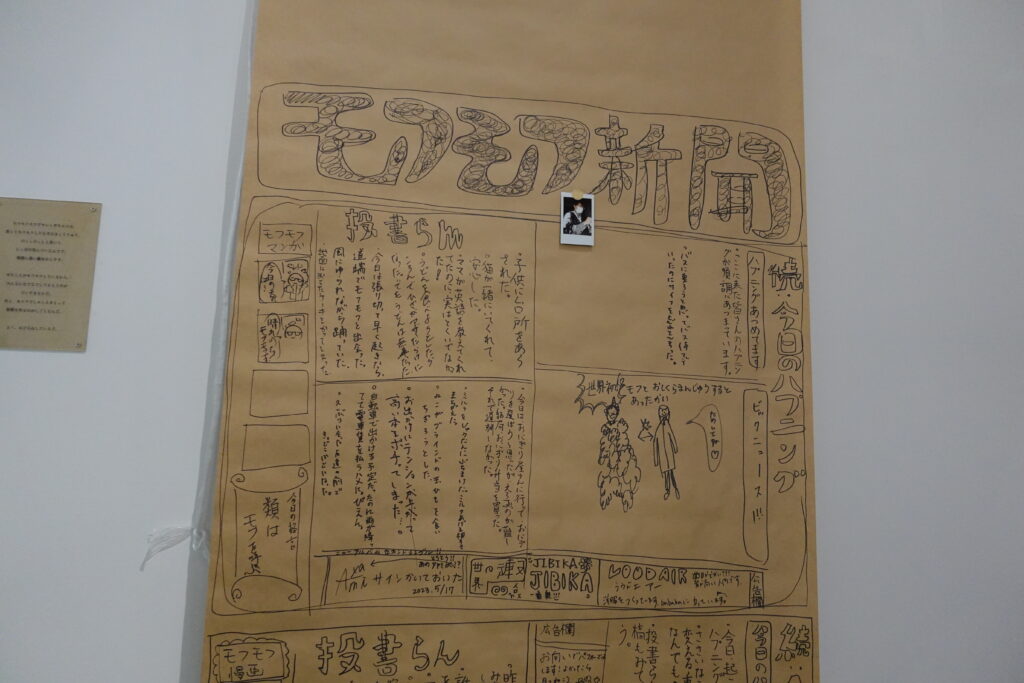

■大塚拓海|モフモフオフデキシャザウルス

黒い毛糸や毛玉が会場の床のいたるところに落ちている。これらの主が、大塚の扮する「モフモフオフデキシャザウルス(以下、ザウルス)」という生き物だ。全身がモフモフの毛糸で覆われたザウルスは「なでられるのが大好き」(キャプションより)で、触られるたびに毛糸が抜け、あちこちにザウルスの活動の痕跡を落としていく。

ザウルスの仕事は新聞記者。会場内を動き回って取材をしたり、来場者と一緒になって体験したり、チェキを撮ったり。そうして収集したみんなの「happening」を「モフモフ新聞」という壁新聞に書き連ねていく。「モフモフ新聞」の貼られた一角はザウルスの寝床で、疲れたときは横になって寝ている。

「モフモフ新聞」は、徐々にザウルス以外のメンバーが投書をしたり、来場者が書き込んだりと、3日の間にどんどん充実していく。会期中の空気感を記した、ひとつのアーカイブにもなっていった。

◆

「はじめて誰かに出会う、その最初のところをほぐしたいと思って、(ザウルスという)普段とは違うかたちになった。“なんだこれ?”というびっくり感を出したいなと思って。モフモフになることで、別の出会い方を自分ができるかなと思って」

「みんな触ってくれます。触ってくれる率が高いです、非常に。取れていったのをほかのメンバーが“大丈夫?取れてない?”という感じでつけてくれたりして。みんなのなかにも理解が深まってくれた」

そして、この場にザウルスとして身を置いたことで感じたことを語った。

「この3日間、ものをつくるだけじゃなくて、参加したひとがどう理解するかとかを考えながら動いているというか。ことばにできないけど、すごく自分の表現のやり方を考えさせられている。なんでこれをやっているの?とかを説明するのが苦手だなというのがあるんだけど、その苦手さと向き合っていることで、だんだん表現ってこんなのでいいんだとか、やりたいことを表現するためにこういうことをしていいんだってはじめてわかってきた」

「大学のレポートのように課題を達成するのとは違うかたちで、何かをつくらなきゃいけない。最初はどうすればいいかすごく戸惑うんですけど、だんだん何もなさが心地よくなってきたという感じ。この3日間で何もない場所の歩き方がわかってきた。次にやりたいことも浮かんでくる」

■山田裕子|あむ

樽のような不思議な構造物のなかに、タバコ屋の店主のような佇まいで山田がいる。

カウンター部分には延々と編まれたマフラー状の白い編み物。展覧会初日の時点で20mに達していたという。

来場者に山田は「編みますか?」と声をかけ、編み棒を手渡して続きを編んでもらう。編むだけではなく、ここではほどくこともできる。編み増やしている反対側の毛糸を手に取り引っ張ると、ぽっぽっぽという感触とともにいつかの誰かの時間がほどけていく。

編んだりほどいたりした後は、小さな紙片に感想などを自由に書き込む。山田はその紙片を編み物にタグのようにしてつけくわえていく。

山田と来場者だけでなく、来場者が互いに編み方を教え合ったり、編むひととほどくひとという分担が生まれるなど、編み物を中心にさまざまなコミュニケーションが生まれていた。

◆

「自分の時間のなかにほかのひとの時間が入ってきたらどうなるのかなって思っていて。多分、ひとが入ってくるだけでも何か起こるんだろうなと思っていたんですけど、実際に編むことで参加してもらうことで、(いろいろな編み方が混ざった編み物を見て)こんなに予想外の仕上がりになっていくんだと。わたしが見ていない間も誰かが編んでいたんだと思うんですけど。知らない間に大きくなったり小さくなったり」

笑いながら、山田はそう話す。

「最初、拒否するひともいるかなと思ってたんですよ、編むことを。だけど“教えてもらえるならやるよ”とか。わたしと編みに来てくれたひとの関係だけじゃなくて、知らないひと同士がいて、ひとりが編んでいて、じっと見ているときに“教えてあげてください”というと、けっこうみなさん素直に教えてくれる。“あ、わたしもさっき習ったばかりなんですけど”っていいながらも。急にそんな密な関係性になれるんだっていうのが驚きですね」

「初日は“編みますか?ほどきますか?”で選んでもらうようにしてたんですけど、それだとみなさんほどく。編むことに対する恐怖感があって。でも、ほどいたことで罪悪感が生まれて、その対価として“挑戦してみましょうか”と、そこから編んでもらったんですけど。やっぱり編むことで、どういうふうに編んでいるかがわかるから、ほどいたときもこういうふうに構造上ほどけていくんだなとわかる。2日目からは最初に“編みましょうか”と誘ってみて、一目でも編んでもらった後にちょっとほどくをやってもらうというのに変えました」

「ひとりの方が仰っていたのが、“ほどきながら玉をつくっている”。網目は減っているけど、こっちの玉をつくってるんだと思えば、新しいものを生んでいることになりますよねと仰っていて。確かにな、いいこと聞いたわと」

「編んでいるときにいろんな話をしてくださる方がいて。おばあちゃんに教わって、おばあちゃん大嫌いだったんだけどそのおかげでいまここで編める、とか。昔、彼女にマフラーもらったけど、こんなに苦労してたんだ、とか。これを通していろんなひとの人生を垣間見れてて、ホクホクしてます」

そんな話を聞いている横では、メンバーの境が挑戦している。

境「一段編めました!」

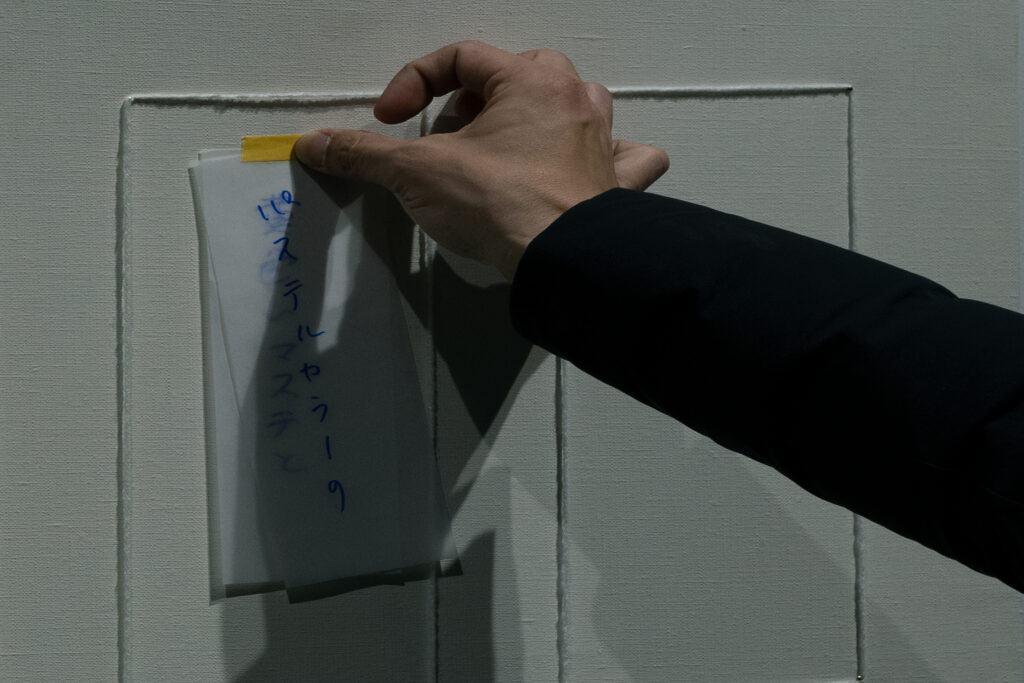

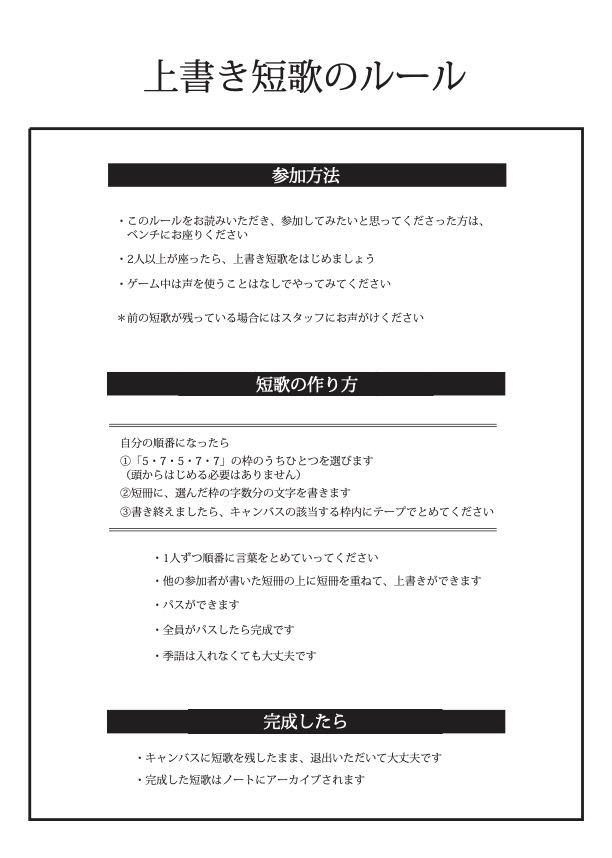

■共創チーム(伊藤悠希、田中有加莉、二瓶雄太、柳原実和)|上書き短歌

共創チームは、ひとがともに何かをつくろうとするときの関係性のあり方をテーマに、そのときに生まれる歪みの軽減や抑制を探ってきたという。

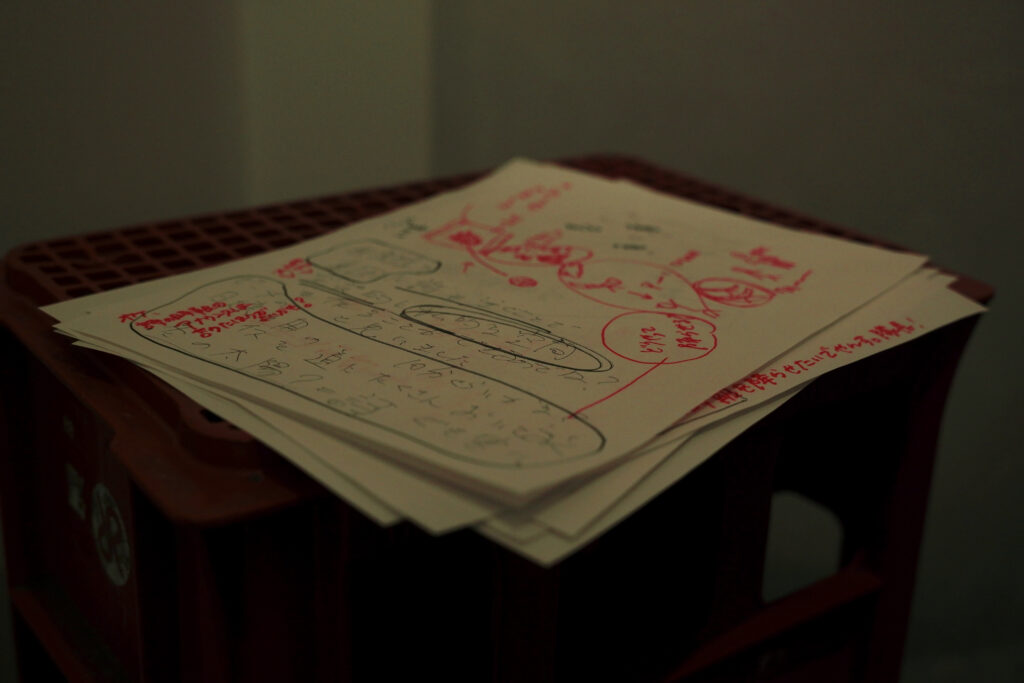

ここには、そうしたディスカッションを通して生まれた「上書き短歌」という取り組みが設置されている。「上書き短歌」は複数人で短歌をつくるゲームで、ときにはひとが書いたことばを上書きしながら、31音の枠組みのなかで「共創」を体験することができる。

会場の壁にはキャンバスが設置され、そこには5つの枠が記されている。壁に向かい合うように置かれたベンチには、上書き短歌の楽しみ方が詳しく書かれている。

興味のあるひとが現れると、メンバーは声をかけあい、上書き短歌を始める。3日間を通して多くのひとが参加し、さまざまな作品が生み出されていた。また共創チームの4名だけでなく、ほかのメンバーも入れ代わり立ち代わり進行係を買って出て、誰もが自由に立ち上げられる創作のプラットフォームになっていた。

(生まれた短歌を紹介するメンバーの伊藤)

■二瓶雄太|私とあなたが知り合えたことを

天井から6つの物体が吊り下げられている。これは、ある地下鉄の駅のホームの足元に貼られているかたちの歪んだ整列テープを、二瓶がフロッタージュの手法でトレースし、そのトレースを書き写す、それを転写する、それを木型で彫る、エンボス加工で皮に刻む、ワイヤーでかたどる・・・と、さまざまな方法で連鎖的に写し取った「痕跡の痕跡の痕跡・・・」たちだ。

東京で暮らすひとびとの無意識の営みの痕跡といえるこの歪んだ整列テープに、二瓶はその手で、からだで接近した。そうして生まれた「痕跡の痕跡の痕跡・・・」は二瓶の痕跡でもあり、また鉛筆で転写したものに触れると指先に鉛がにじむといったように、触れたひとにもその痕跡を残す。痕跡を介して、痕跡の向こうにある誰かの時間や存在に触れる、そういう経験ができる展示になっている。

◆

「“この視点はなかったわ”という気づきがあったらいいなと思って。小さな痕跡のなかにたくさんの物語が集まっている、たくさんのひとのたくさんの時間が詰まっていることに気づいてもらうための装置だったのかなと思っています。このテープに限らず、会場を出て何かまちなかの痕跡を見たときに、遠くのひとや世界に思いを馳せることができれば、それはここで起きたhappeningなのかなと」

そう話す二瓶だが、このアウトプットに至るまでには紆余曲折があったという。

「この前は電球をつかって熱を伝えるということをやろうとしていて。でもやっていて感じたのは、結局それは作為的な痕跡でしかないということ。無意識のうちに生まれてしまう痕跡がやっぱり純度の高い痕跡な気がして。より生のかかわりをもとめてこの形式になったんだと思います」

「この痕跡(整列テープ)自体はスタディとは別の場所で発見していたんですけど、それを実際にかかわれるかたちで出すのはこれがはじめて。今回は自分の感覚や動きを通して痕跡や時間に触れるみたいなことをやりたかった気がして。その考え方自体はこのスタディで出会ったかもしれないし、そうじゃないかもしれない」

■波多野彩姫|そばにあなたのまなざしを

このあたりから、空間は徐々にほの暗くなってくる。

天井から足元まで、筒状のカーテンが3つ吊られていて、小さなその空間には靴を脱いで入ることができる。今回波多野は、自身の友人や知人3名に「自分の“味方”をつくってほしい」と手紙を送って依頼し、ひとりずつとやりとりを重ねたのち、実際に“味方”を送ってもらった。だが、“味方”そのものや、コミュニケーションのなかで登場したものの大半はこの場になく、波多野が3名と向き合ったプロセスの気配を感じさせる品物が少しずつ置かれている。

とぷんという水音を繰り返し再生するヘッドフォン、粘土を焼いてつくった皿、発泡スチロールの箱、写真、ことば、など。品物は、プロセスに関係する実物もあれば、波多野がその手触りを伝えるためにつくったものもある。

カーテンのなかで、誰かが誰かと向き合ったプロセスにひとり触れることで、そこにあることばにならない関係の厚みや誰かにとって大事な感覚が、不思議と自分のなかにも立ち表れてくる。

◆

「3つの空間は、ひとりのひとと向き合ったっていう過程を表していて。ひとりのひととしっかり向き合っていくことで生まれてくる、紡いでいく何かやほどけていく何かを見たひとに感じ取ってもらって、向き合うことの尊さを実感してほしいというか。向き合いについて考えるまではいかなくても、何かがほぐれていくとか」

そう話す波多野。キーワードは「向き合う」だという。

「相手にどうしたら伝わるかなというのを今回わたしは“向き合う”と捉えて。わたしは自分のことばを自分で整理して紡いでいくのが苦手。でも、自分のことばで伝えたい。(3人のうちのひとり、メンバーの伊藤に伝えるときは)真っ白な紙を持って、即興でことばを紡いでいくということをしたんです。背中で向き合って、わたしのことばが伊藤くんの背中を通ってお腹に響いて。転びそうになりながら、少しずつ手紙を読んでいくということを。それって、相手に向き合った結果、生まれた送り方だなと思うんです。具体的にどうやったのかというのはここ(展示)には書いてなくて、だけどもっと奥の過程をひらいているというか」

「スタディの期間中に“自分の気持ちを大事にしてね”“自分の気持ちが嫌じゃない範囲で”っていわれたのがすごく多くて。そのときにはっとしたのが、わたしって自分の気持ちをこれだけ置いてけぼりにしてたんだ、大切にできてなかったんだとすごく感じて。自分のバックグラウンドはこうだからこういうふうに出す、出す出す出す、っていう制作をやってたけど、そこに自分の気持ちがあったのかというと忘れてたのかもしれない、とかいろいろ考えるようになって。いわれてきたことが自分のなかですごく響いていて、びっくりしました」

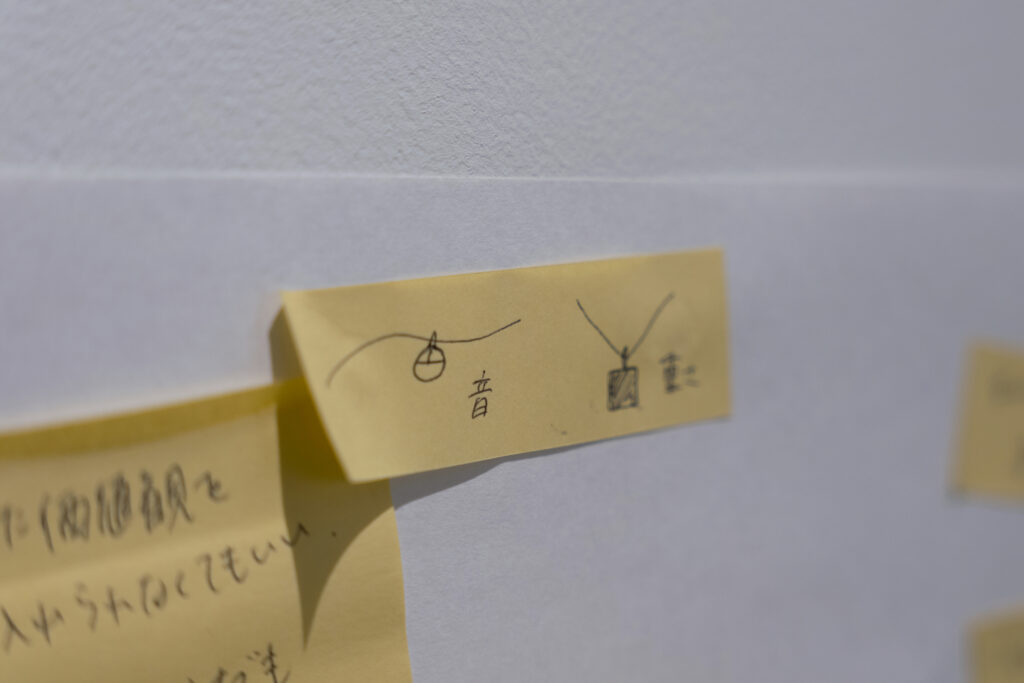

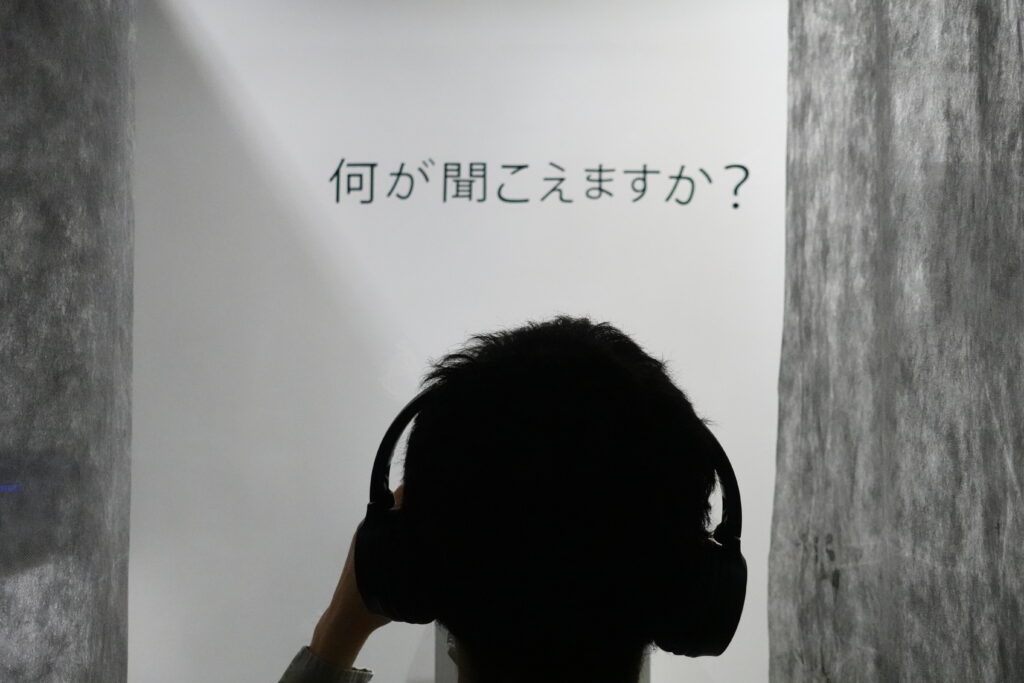

■水野渚|JIBIKA

「何が聞こえますか?」

そう書かれた壁の前に、一本のガラスの小瓶が置かれている。水野が用意したのは「香り」をつかった問いかけ。日本に古くからある「聞香(もんこう)」という文化から着想を得て、香りからどのような「音」がそれぞれのなかに立ち上がるかを来場者に問いかけた。

ノイズを遮断するためのヘッドフォンを装着し、そっと香りをかぐ。

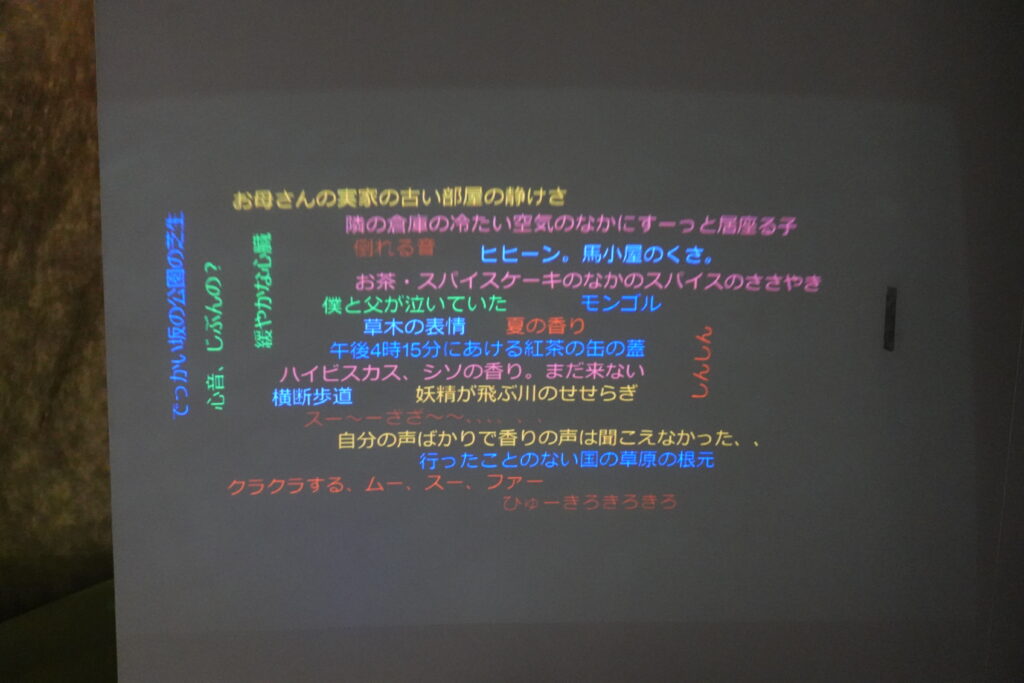

香りの小瓶の横にはiPadが置かれていて、聞こえてきた「音」をことばで入力すると、向かいのプロジェクターに映し出されるワードクラウドのようなことばのコラージュに自分が入力したものが追加される。

水野が調合する香りは毎日異なり、バニラやハーブティー、ピンクペッパー、みかんの皮などに加え、新聞紙やヤギのエサ、土など予想のできない素材もつかわれていた。

◆

「香りって主観的で正解がないし、デジタルではなかなか伝えるのが難しいメディアだと思っていて。せっかくみんなが集まる場なので、どういうアウトプットが出てくるのか個人的に楽しみにしていたというか。いつもはつい視覚や記号に頼ってしまうことが多いんですけど、そこで抜け落ちることを感じてもらいたいなというのはありました」

水野は当初「食べる」をテーマに進めていたが、最終的には「匂い」を扱うことになった。

「“食べる”で考えていたとき、誰と誰の関係をほぐしたいのかわからなくなっちゃって。でも香りだったら、そのひとと何か別のものの関係をほぐせるんじゃないかと思って。それはひとじゃなくてもいいなと思ったんです」

「“関わりをほぐす”というテーマでつくるときに、“深く聞く”ということをテーマにしたいというのがあって。自分がほぐれていないと深く聞けないと思ったので、自分に集中するような空間をつくりたいと思いました。何かを発信するより、能動的な受容をつくりたいと思ったときに、いつもひらいている鼻と耳に注目した感じです」

そんな選択の背景には、スタディのみちのりも関係しているという。

「藤本昌宏さんの触覚体験はすごくおもしろくて。恋の話のとき、わたしは香りを持ってきたんです。何のテーマでつくったかは忘れちゃいましたけど、自分にとって香りは大事なんだなと思って。目に見えないものを扱いたいと思ったことと、音や嗅覚はつながっているのかなと思いました」

■伊藤悠希|詩の雨作戦本部

BaBaBaの一番奥、大きな棚で区切られた小さなスペースに「詩の雨作戦本部」はある。

裸電球がぶら下がったバックヤードのような空間には詩集やノートが積まれ、イス代わりのビールケースがいくつか。伊藤はそこに常駐して来場者を待っている。

ここでは、BaBaBaに降らせる「詩の雨」を伊藤と一緒に考える。「詩の雨」は、時報というかたちで毎日数回行われる詩の朗読で、照明を落とし、マイクをつかったそれは空間を一瞬、詩の時間に染める。そのときにどんな詩を読み上げるか、ここで作戦会議が行われる。

具体的には、まず伊藤が「詩の雨」とは何か、なぜ「詩の雨」を降らせたいのかを説明し、そこから考えたことや浮かんだことをざっくばらんに話していく。用意された詩集から選ぶこともあれば、その場で詩を書くこともある。「詩の雨」も、伊藤が朗読することもあれば、来場者とともに行われることもある。

伊藤によると、「詩の雨」を降らせることで「詩の傘」がひらき、そこでは自分の声に耳を傾けられるのではないかという。作戦会議は毎回1時間を超え、そこではさまざまなコラボレーションが生み出されていた。

◆

「来てくれたひととその場で一緒につくるという、ある意味で無茶なことを試みていました。ことばについて話しましょう、とかではなく“美しい詩の雨を降らせる”ということを掲げることによって交換できる思いや考えとか、あるいは引き出されるそのひとらしさがあるのかなと思って。本当にみんな違って。ある種ヒリヒリするようなものが伴ったり、綱渡り的なものだとも感じました」

「僕が目指そうとしたのは、空間のなかにひとつの詩の傘がひらくこと。みんながひとつの詩を共有して、そこでは自分の声が守られて。いわゆる効率的に話そうとかはっきりしたことばで話そうとか、そういうのに影響を受けちゃって、自分の声が見過ごされてしまっているひとに対して、突発的にひらきたかったんです。ひとによっては自分の声を持っているかもしれないけど、多くの場合はやっぱり難しいことだと思うし」

その創作過程では、スタディメンバーと作業をともにしたからこその発見が多かったという。

「僕がこれまで詩の活動をしていたひとたちはことばで表現するのが好き、あるいはことばを読むのが好きなひとたちだったんです。スタディで朗読の実験をしてみたとき、みんなの体験がすごく違った。それによって気づけることが本当にたくさんあった。自分が容易に、たやすくやってしまっていたということに気づいて」

「いろいろ考えた結論で、詩というのは“声を持つこと”だと思っていたら、今回耳の聞こえない方が来てくれた。それでまた崩れ去ったというか。これまで一緒にやってこなかったようなひとたちと一緒につくってみたり実験したからこそいろいろ崩れたし、ある意味で広がったなと思っていて。わかったことよりわからなかったことのほうが多かったですよね。それがとてもでかいですね」

■境佑梨|「 」

天井から吊られた大きな白い布と、水をためた透明なビニール。これらはいわば舞台装置で、境は一日に数回ずつ、自身のからだをつかってこれらの装置と触れ合い、来場者はその様子をパフォーマンス的なものとして目撃した。

決まった振り付けや段取りはない。境はその都度これらの装置や環境、ときには聴衆とかかわり、『happening.』に異質な時間を挿入する。

3日目の最後の回ではメンバーで俳優の山田とダンサーの大迫もパフォーマンスに加わり、見るものと見られるものの関係性がめまぐるしく変化する場が生まれていた。

◆

「ことばにしないけどそこに生まれている関係性や、何かが生まれている瞬間っていっぱいあるけど、生きるのに必死で取りこぼしていて。(ビニールのなかに入った)この写真、祖父の手なんですけど。もう寝たきりで話せなくて、こっちが勝手にああかな、こうかなと選択していかないといけない。そのときに何を考えてるか真実がわからない、と思ったんですけど、でもそれって、普段はわかっている気になっているけど、そういう状況じゃなくてもわからないというか」

「そういうことを考え始めたのは、踊りと似ているなというのがあって。完全に外にあるものは自分のからだじゃないし、自分と違うものだから完全に理解はできないけど、でも何か共有できる表現性みたいなものがあって。そこがかすかにでも交われたら。わたしはほぐすというより、あるはずだけど見逃しているとかこぼれ落ちちゃっているものを拾い上げる感覚が強いかもしれない」

その上で、境は今回のクリエーションについて語る。

「わたしは作品をつくり始めるとめちゃくちゃ苦しむタイプで、自分のことを信じているけどその分疑ってもいる。これってやる意味あるのとか考えちゃうけど、でも、スタディのみなさんを見ているとこうしたいからこうするとか、モフモフとか。“やれ!いけ!”みたいなエネルギーがすごいなって。何を偉そうに自分でジャッジしてるんだろうと、みなさんを見ていて思いました。そういう場じゃないと、身動き取れなくて、それこそ起きていることも起きていないことになっちゃうというか」

====================

3日間、一体どんなhappeningがBaBaBaで起きていたのか。その全体像は誰にもわからない。来場者は絶えず入れ替わり、あらゆることが同時に起こり、そのことが空間に充満し、影響を与え合う。

印象的だったのは、徐々にメンバーが持ち場を超えてほかのひとの説明をするようになったことだ。当人が不在のとき、ご近所さんがその穴を埋める。そのことで、この数ヶ月それぞれが何と向き合っていたのか、互いに知る機会にもなっていたようだ。

また来場者を迎えたことで気づいたことはできるかぎり翌日反映され、会場は毎日違った様相を呈していた。

いわゆる「作品」が展示されている展覧会とは違う。そこにあるのは「あなた」とかかわるための仕掛けで、対話へのいざないだ。

スタディも残すは1回。場をひらくことで出会ったたくさんのものごとは、どのようにみんなのからだの一部となっていくのだろうか。

入り口であり、出口でもあるBaBaBaのガラス扉には、岡村の直筆で『happening.』特設サイトに記載されたメッセージの抜粋が書かれていた。

(2022年3月発行のスタディカード『happening.』にはすべてのキャプションと、メンバー自身が製作を振り返ったコラムを掲載しています、あわせてご覧ください)

text=阿部健一

写真:太田琢人、阿部健一(3・9・10・22・24枚目のみ)